2022年7月22日に総務省より、令和2年国勢調査の詳細項目として「従業地・通学地による人口・就業状態等集計」が公表されました。

本集計によると、2020年の東京23区における昼夜間人口比率は126.8でした。これは他の都道府県と比較するとかなり高い数値であり、東京は全体でみると昼間人口の多い都市であるといえます。しかし区ごとのデータを参照すると違った傾向が見えてきます。

国勢調査の結果から東京23区の昼夜間人口比率、そして変わりゆく東京都の人口情勢を見ていきましょう。

【目次】

二極化が進む東京23区の昼夜間人口比率

昼夜間人口比率とは

人口比率の二極化

変わりゆく東京23区の昼夜間人口比率

昼夜間人口比率が減少している原因

テレワーク普及の影響

テレワークがもたらす住宅事情

二極化が進む東京23区の昼夜間人口比率

「従業地・通学地による人口・就業状態等集計」の昼夜間人口比率からは、二極化が進む東京の現況が垣間見えます。

昼夜間人口比率とは

昼夜間人口比率とは、常住人口(夜間人口)100 人当たりの昼間人口の割合をいいます。

昼間人口とは、就業者または通学者が従業・通学している従業地・通学地による人口であり、夜間の勤務や通学なども便宜上昼間就業者・昼間通学者とみなして昼間人口に含めます。また、買物客などの非定常的な移動については考慮されていません。

昼夜間人口比率が100 を超えているときは人口の流入超過、100を下回っているときは流出超過を示しています。

図表1:昼夜間人口比率(2020年)

参考:総務省統計局「令和2年国勢調査」

人口比率の二極化

では、早速データを見てみましょう。千代田区は圧倒的に数値が高く昼間の人の集まりが多いのが分かります。

また2020年10月昼夜間人口比率が100以上を赤色、100未満を青色で示しました。赤色は「従業・通学者は多いが、住んでいる人(夜間人口)が少ない」区で、青色は「従業・通学者よりも住んでいる人が多い」区ということになります。

100以上と100以下で大きく数値が二極化しており、東京23区では夜間人口が多いエリアと昼間人口が多いエリアではっきりと二極化している状況です。

変わりゆく東京23区の昼夜間人口比率

最新の国勢調査を参照すると、東京23区の昼夜間人口比率が二極化していることが分かりました。

では、現在そして今後の東京はどのように変化していくのでしょうか。

昼夜間人口比率が減少している原因

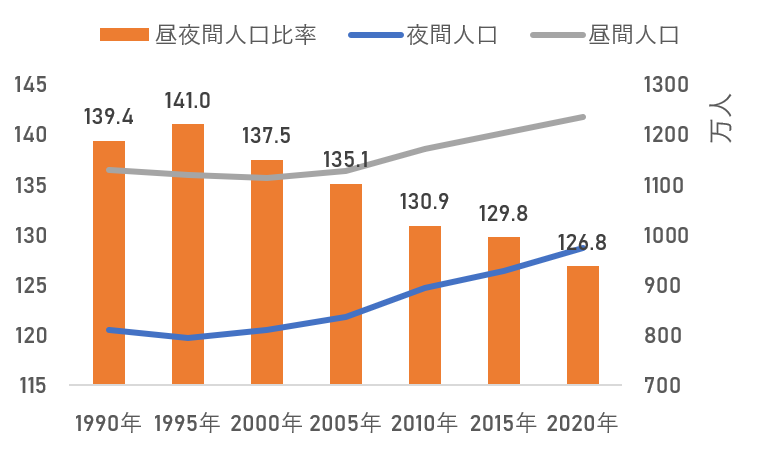

図表2:昼夜間人口比率と昼夜人口

参考:総務省統計局「令和2年国勢調査」

オレンジ色の棒グラフは東京23区の昼夜間人口比率の推移を表しています。グラフを見ると、東京23区の昼夜間人口比率は年々減少傾向にあることが見て取れます。

ブルー、グレーの線を見ていただくと分かるように、23区の住んでいる人(夜間人口)、従業・通学者(昼間人口)は同様に増えています。それにもかかわらず昼間人口比率は下がっているのは、東京23区に住む人口が増えたのが大きな要因です。

千代田区は2020年調査での数値が1355.4と飛びぬけて高いですが、30年前の調査では2637.3と約2倍の数値でした。昼間人口だけでなく、千代田区に居住する人の数、つまり夜間人口もここ30年で大きく増えていることが分かります。

全国的には人口が減っているなか、東京23区に住む人、通う人は依然として増えている状況が伺えます。

テレワーク普及の影響

まず前提として、最新の国勢調査は「令和2年(2020年)10月1日午前零時現在」の情報、すなわち新型コロナウィルスが感染拡大している中で行われた調査です。

つまり、2020年時点での調査結果はコロナ禍によるテレワークの増加が影響を与えている可能性があります。

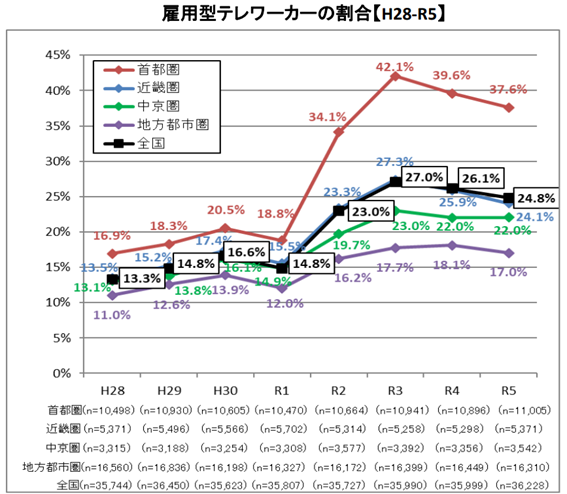

参考:国土交通省「令和5年度テレワーク人口実態調査」

上図を見ていただくと、東京を含む首都圏で特にテレワークの導入率が高いことが分かります。

また雇用型テレワーカー(雇用型就業者のうち、これまでテレワークをしたことがある人)の割合はコロナ禍に突入した令和2年(2020年)から一気に増加しています。テレワーカーの割合は多くのエリアで令和3年(2021年)にピークを迎え、その後は徐々に落ち着きましたが、コロナ禍前と比較すると高い水準を維持しています。

政府は今後もこの水準を維持することを目標にしています。

しかしこれまでテレワークを推し進めてきたGoogleやAmazonなどアメリカの大手企業は出社推進に方針転換することを表明しており、日本でも再び出社に切り替える企業がこれから増加していくとの見方もあります。

テレワークとオフィスワークを組み合わせたハイブリッド型の勤務形態を採用する企業も増えているため、今後また状況が変わっていくかもしれません。

テレワークがもたらす住宅事情

テレワークの普及率が高まることで、短期的にはインフラが整った大都市圏への人口集中が進み、東京一極集中を加速させる要因の一つになっています。

テレワークを活用しながら地方に移住する層が増えれば、長期的にはその流れが緩和される可能性もある一方、企業の出社回帰の動きが強まれば、再び都心部への需要が高まっていくかもしれません。住宅状況が変化すれば、賃貸市場にも影響を及ぼすでしょう。

近年、都心部の不動産価格や家賃が高騰しており、都心で広い住居を確保することが難しくなっています。

そのため、ハイブリッドワーク(在宅・通勤の両立)が可能な立地、在宅勤務スペースを確保しやすい間取り、価格・家賃の条件面とのバランスを考慮して都心外の23区内が住まいとして人気があるのかもしれません。

不動産投資の視点では、このような市場動向を踏まえてテレワーク需要にも対応できる間取りや立地の物件を選ぶことが、安定した賃貸需要を確保する鍵となるといえます。

都心と比較して手が届きやすい価格帯でありながら、将来的な需要が見込めるエリアへの投資が今後の市場変化を見据えた戦略として有効になっていくかもしれません。